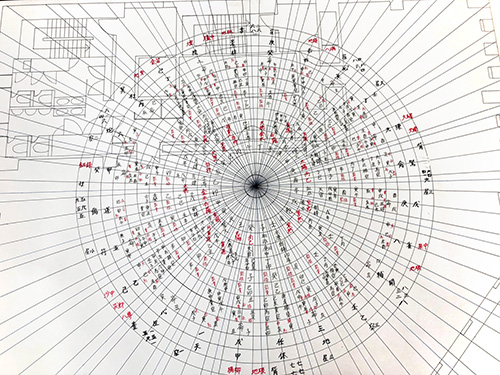

風水

中国の漢の時代から伝わる環境学です。

風は気の流れやエネルギーの流れなど目に見えないものから、実際に体で感じる空気の流れのこと。

水は空中に含まれる水分をはじめ、自然界全体の水のことを指します。

都市・住居・建物・墓などの位置の吉凶禍福を決定するために用いられてきた思想です。

風水とは、地形を見定めることを言い、わが国においては遣隋使や遣唐使以前から仏教と共に風水の技術が渡来したとされていますが、それは日本独自の陰陽道や家相として発展しました。

平城京・平安京の立地が風水に則っているとされ、後には鎌倉幕府による鎌倉の町づくりや江戸幕府による江戸の町づくりにも風水思想が垣間見ることができます。

これらの地理風水は、四神相応と鬼門思想が混在しているのが特徴です。

手相

観相学の一種で、手の大小形状・掌線・掌紋の状態によって性格・運勢の吉凶などを判断する占い方法です。

手相術の発祥はインドとされ、中国・エジプト・ギリシア・ヘブライなどに伝えられ、その先々で独自に研究されたと言われています。

最近では医学者による手相と病気との関連が注目され、その研究が行われるようにもなりました。

日本では平安時代に中国から伝えられたと言われています。大正時代に西洋手相術が伝わり東洋手相術と並び行われましたが、現在では西洋の方法がより多く用いられています。

手相の判断の順序は、(1)手型の観察、(2)指の長短・形状の観察、(3)爪の形・色による健康状態の判断、(4)掌丘の厚薄・硬軟の観察、(5)掌線の示す意味の判断、(6)身長とのバランス、(7)ホクロの位置により、目で見て運命を算出します。

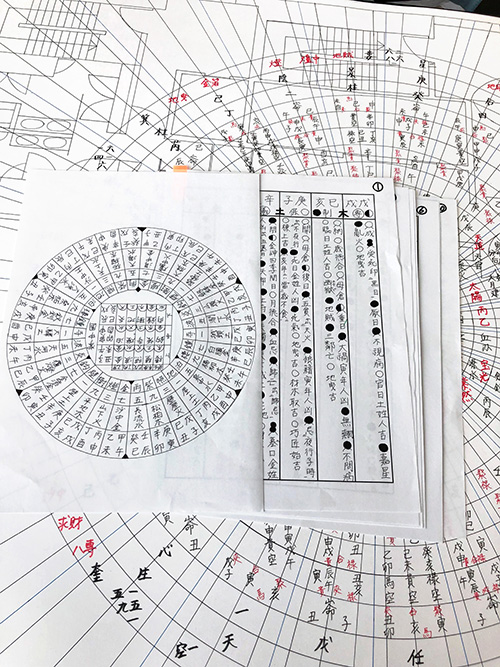

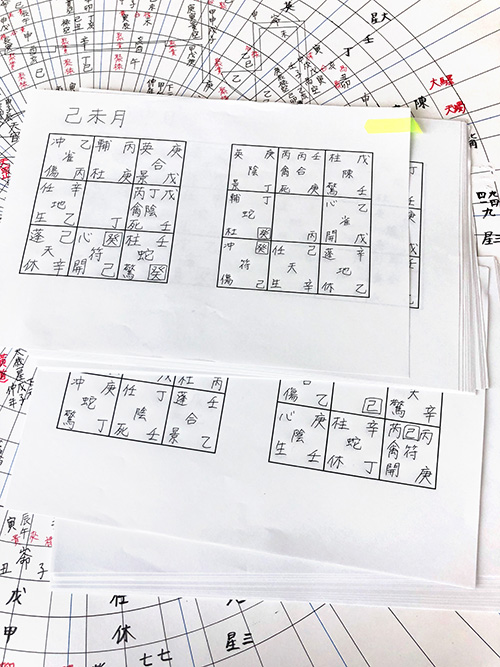

家相

家相のベースになっているのは、古代中国で発祥した風水学にあります。

正式には「風水地理」と呼ばれる学問です。地形や地質・気候条件など、その土地の持っている癖を知り、家づくりに生かそうという考え方から生まれました。

江戸時代の家相学では、畳数に陰陽五行での「木」「火」「土」「金」「水」を割り当て、相生・相剋を判断していました。

現在は九星・干支方・八方・二十四方などの方位の分け方がありますが、いずれも「玄関の方角」が基準となります。

また、「地相」と「家相」の別個の定義に対して、包括的に「家相」として用いられていることが殆どで、部屋の模様替えは占いの学問では理論といいます。

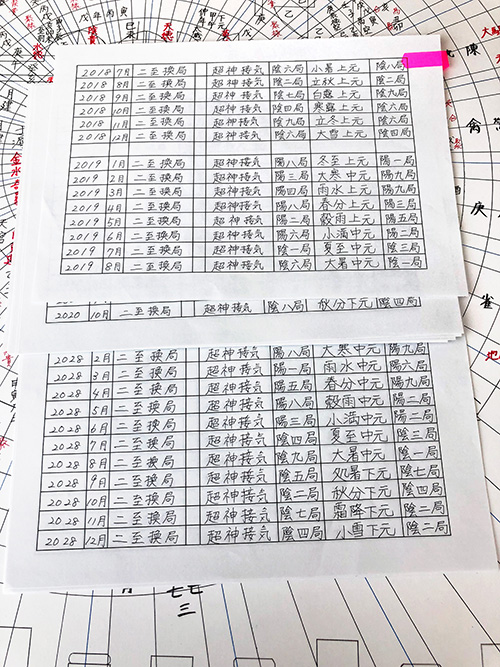

墓相

墓相学は紀元前の中国で発祥した風水地理学を源流としており、それは陽宅風水と陰宅風水に分離されます。前者は家相学へ、後者が墓相学へと変遷していきます。

陰宅風水は石碑の建て方そのものより、むしろ墓地の選定に重きを置きます。

すなわち吉相福地に墓所を造営することによって、子孫の繁栄や家門の興隆をはかります。

わが国では仏法元始である聖徳太子が、この風水地理学を招聘されたという説があり、それ故、御陵や神社仏閣などの造営に当たっては、風水学を十分に考慮されたものが多いのです。

姓名判断

姓名によってその人の運勢を判断する方法です。

その起源は、陰陽五行説を踏まえた中国漢代の相字法にあります。

日本ではこの影響を受けて花押(かおう)、自署などの書体による判断が行われていましたが、中世以降、易の理論、陰陽五行の諸種の法則を駆使した姓名字画相が行われるようになりました。

現代でも姓名が人の運命に支配的な意味をもつと言った事から、改名を開運の手段や文字の大きさにて開運として使われることがあります。

姓名判断の基準としては次の6種があげられます。

(1)字義の吉凶

(2)字画数の組合せ

(3)字画数の奇数・偶数の組合せ

(4)字音の組合せ

(5)字画の運数

(6)五行の関係

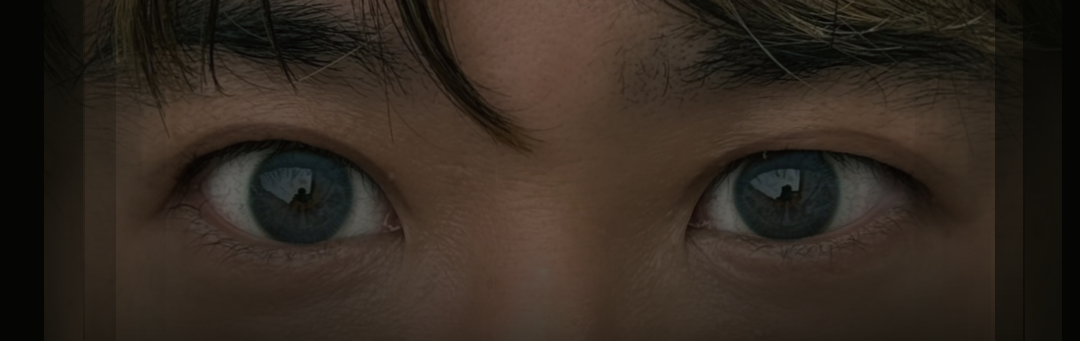

人相

人相とは「すがた」で、外面のみでなく内面的のものも差します。

現代、人相学は一般には顔面の鑑定を言うことが殆どです。人相学はインドのアーリア文化が発生とされ、ギリシアにおいてはピタゴラスやプラトンらによって研究され、なかでもアリストテレスは古代西洋人相学の基礎を築いたとされています。

中国では宋の時代に病気診断の方法として身体の観察が行われていましたが、やがて運命の判断にも応用されるようになり日本では室町時代に伝わりました。

現在人相学は、顔型を1.栄養質(丸型)、2.筋骨質(四角型)、3.心性質(逆三角型)の3種類に分類するのが一般的です。顔面の区分として、1.額の頂点から眉(まゆ)までが上停(じょうてい)、2.眉の下から鼻までが中停、3.鼻底から頤までが下停で三停といい、これを天・地・人の三才に配することもあります。

また「色による病気の判断」では、人相学と病気の判断は深く関わり合いを表しています。

眉を整えたりすることで開運にも繋がります。